- +98 25 3770 33 30

- عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مقالات

الصفحة 1 من 3

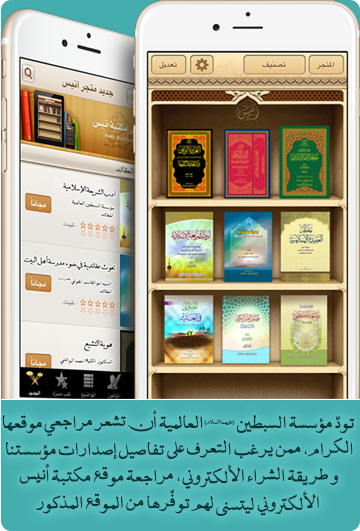

مؤسسة السبطين عليهما السلام

أخبار المؤسسة

إصدارات

حول المؤسسة

تقرير مصوّر - موكب عزاء مکتب سماحة اية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني في يوم إستشهاد السيدة فاطم...

موكب العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد اُم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها...

بمناسبة ذكرى إستشهاد أم أبيها المدافعة عن خندق الولاية و الإمامة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)

لأي

زيارة سماحة السيد الى مؤسسة

تعريف المؤسسة

المرئيات

المدائح

المحاضرات

الفقه

الصور

كان البغاء هو التكسب للعرب من بني عبد شم...

- Details

- in الوهابية, أهل السنة, جذاب و ممتع

- 3 :المشاهدات

شيّعتني غزة - السيد محمد التيجاني

- Details

- in الوهابية, الشیعة, أهل السنة, جذاب و ممتع

- 73 :المشاهدات

من أراد أن يعصمه الله في أهله و ماله و د...

- Details

- in القرآن الكريم, أنواع الصلاة

- 115 :المشاهدات

شيخ الائمة - قحطان البديري - ليالي شهادة...

- Details

- in لطميات - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

- 144 :المشاهدات

قصيدة : إذا الصادق إمامك - أداء: الحاج ب...

- Details

- in لطميات - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

- 117 :المشاهدات

مثل لحظة ابحلم - الملا محمد بوجبارة - لي...

- Details

- in لطميات - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

- 124 :المشاهدات

أيا الرضا - الرادود حسين خيرالدين

- Details

- in المناجاة, الإمام علي ابن موسى الرضا (عليه السلام)

- 561 :المشاهدات

السيد هادي الوداعي - مولد السيدة فاطمة ا...

- Details

- in السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها

- 403 :المشاهدات

يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة

- Details

- in السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها, السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها), الصلوات

- 1,062 :المشاهدات

زيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عل...

- Details

- in الزيارات, السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها

- 1,276 :المشاهدات

مقطع من زيارة السيدة فاطمة المعصومة (سلا...

- Details

- in الزيارات, السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها), السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها

- 2,994 :المشاهدات

معصومة الاكرام (كليب - مولد السيدة فاطمة...

- Details

- in السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها

- 7,567 :المشاهدات

قصة إبراهيم الجمال و علي بن يقطين - الشي...

- Details

- in الإمام موسى الكاظم عليه السلام

- 4 :المشاهدات

شيّعتني غزة - السيد محمد التيجاني

- Details

- in الوهابية, الشیعة, أهل السنة, جذاب و ممتع

- 73 :المشاهدات

من أراد أن يعصمه الله في أهله و ماله و د...

- Details

- in القرآن الكريم, أنواع الصلاة

- 115 :المشاهدات

ثواب قراءة آية الكرسي بعد الوضوء - الشيخ...

- Details

- in القرآن الكريم, فـي رحاب الفقه

- 126 :المشاهدات

ما رأيكم فيمن ينكر خروج المهدي عليه السل...

- Details

- in رد الشبهات, الوهابية, الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) , أهل السنة, جذاب و ممتع

- 373 :المشاهدات

ثواب قراءة آية الكرسي بعد الوضوء - الشيخ فاضل الصف...

- Details

- in القرآن الكريم, فـي رحاب الفقه

- 1

- 126 :المشاهدات

العدول الى سورة أخرى في الصلاة - سماحة السيد صباح...

- Details

- in القرآن الكريم, فـي رحاب الفقه

- 0

- 257 :المشاهدات

بعض علل تحريم الغناء و الموسيقى - سماحة الشيخ احمد...

- Details

- in العقائد, فـي رحاب الفقه

- 0

- 262 :المشاهدات

رؤية هلال أول الشهر بالعين المجردة - السيد صباح شب...

- Details

- in أحكام الصوم

- 0

- 1,660 :المشاهدات

الهدايا المقدمة تحت ضغط الاحراجات - سماحة السيد صب...

- Details

- in فـي رحاب الفقه, الأخلاق, الأخلاق

- 0

- 954 :المشاهدات

ما حکم صوم غیر المصلي و المرأة غير المحجبة - الشيخ...

- Details

- in رمضان المبارك, أحكام الصوم

- 0

- 667 :المشاهدات

الإمام الصادق عليه السلام : مَنْ كَثُرَ...

- Details

- in صور مختلفة, الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

- 7 :المشاهدات

صلى الله عليك يا جعفر بن محمد ايها الصاد...

- Details

- in الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

- 7 :المشاهدات

الإمام علي عليه السلام : من عرف قدر نفسه...

- Details

- in أميرالمؤمنين الإمام علي بن أبيطالب (عليه السلام)

- 7 :المشاهدات

رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تشاور...

- Details

- in صور مختلفة, النبي الأكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)

- 8 :المشاهدات

الإمام علي عليه السلام : العاقل يعتمد عل...

- Details

- in صور مختلفة, أميرالمؤمنين الإمام علي بن أبيطالب (عليه السلام)

- 20 :المشاهدات

الإمام علي عليه السلام : إن كنتم تحبون ا...

- Details

- in صور مختلفة, أميرالمؤمنين الإمام علي بن أبيطالب (عليه السلام)

- 24 :المشاهدات

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

012345